Por José Pedro Soares Martins

Campinas, 6 de fevereiro de 2020

Sempre que regressava de suas lendárias visitas à Amazônia, a artista botânica inglesa Margaret Mee denunciava, em plena ditadura militar, o avanço da destruição da floresta e as ameaças aos povos indígenas. No mesmo período de repressão e censura, o pintor nascido na Espanha e radicado no Brasil, Miguel Abellá, fundava o Movimento Arte e Pensamento Ecológico, que realizaria exposições e várias manifestações no centro de São Paulo contra a poluição em Cubatão e a destruição de Sete Quedas, entre outros crimes ambientais. De modo concomitante, e exatamente em agosto de 1978, a atriz Cacilda Lanuza concluía a elaboração de “Verde que te quero verde, ou O Globo da Morte”, peça que representou um marco na emergência das ideias ambientais no país.

Com coragem e espírito de vanguarda, a arte e os artistas estão presentes e atuantes desde a gênese e o florescimento do que pode ser classificado como um movimento ambiental ou ecológico no Brasil, sob a inspiração de fatos como o Maio de 1968 e a publicação de títulos como “Primavera Silenciosa”, por Rachel Carson, em 1962, e do relatório “Limites do Crescimento”, por grupo do Massachusetts Institute of Technology (MIT), em 1972, além da realização da primeira Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente Humano, também em 1972, em Estocolmo, na Suécia.

Através da pintura, da música, do cinema, do humor gráfico e outras linguagens, artistas brasileiros têm expressado sua preocupação com o agravamento do cenário socioambiental e muitos deles têm se engajado diretamente em causas associadas a essa temática. Não tem sido diferente no atual panorama da situação dramática, por exemplo, do desmatamento e queimadas na Amazônia, onde também ocorre uma escalada de ocupação das terras indígenas.

A opinião de ambientalistas, acadêmicos, biólogos e, sobretudo, artistas ouvidos pela Agência Social de Notícias é a de que a arte, em suas diferentes vertentes, é de fato fundamental e cada vez mais importante para refletir e sensibilizar para as urgentes transformações demandadas por fatores como a intensificação das mudanças climáticas e a destruição acelerada da biodiversidade, além dos crimes ambientais como os de Mariana e Brumadinho em Minas Gerais. Tudo no contexto do que os cientistas consideram como o Antropoceno, a era marcada pelos impactos das ações humanas na Terra.

Nesta reportagem estão documentados casos da estreita relação entre arte e meio ambiente no Brasil, como reflexo do que também ocorre em outras partes do planeta. E não são poucos os alertas, em termos da necessidade de melhor e mais ampla utilização de ferramentas artísticas para as imperativas mudanças culturais que dilemas como o aquecimento global impõem a todos. Esta é a opinião, entre outras, de Carlos Bocuhy, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental (PROAM):

“Estamos lentos no processo de transformação quando tomamos por base a realidade do Antropoceno, no qual os impactos da sociedade humana sobre o planeta são intensos, em escala ampliada, com sinergias e cumulatividades. A mudança de comportamento da sociedade não ocorre na mesma velocidade, de modo a mitigar esses impactos, que têm crescido exponencialmente. Veja os hábitos de consumo, quando se trata de questões simples do dia-a-dia, como evitar os materiais plásticos e outras posturas capazes de diminuir os impactos que a vida cotidiana gera. A necessidade de ampliar os meios de convencimento e provocar a mudança de comportamento é evidente, mas não há campanhas de governo, do setor econômico e da própria sociedade que usem, de forma efetiva, a arte como elemento de sensibilização e transformação”.

A CORAGEM DOS PIONEIROS

Em um rico diálogo com o que ocorria no planeta, as primeiras expressões do que pode ser categorizado hoje como um movimento ambientalista ou ecológico no Brasil aparecem nas décadas de 1960 e 1970, justamente o período em que o país estava sob um governo militar instaurado em 31 de março de 1964. Apesar do cenário repressivo as ideias progressistas continuavam circulando e entre elas estavam as sementes do pensamento ecológico.

Naquele contexto, 1962 é um ano-chave, pela publicação de dois livros essenciais, “Primavera Silenciosa”, de Rachel Carson, e “Nosso Entorno Sintético”, de Murray Bookchin. Especialista em zoologia e natural de Springdale, Pensilvania, Carson (1907-1964) fez várias pesquisas sobre os impactos do DDT no meio ambiente e na saúde humana, através de seu fluxo pela cadeia alimentar.

Demorou anos até Carson publicar suas observações, pois o DDT era então considerado inquestionável. Mas uma mortandade de pássaros em Cape Cod, resultante de uma pulverização com DDT, a motivou a intensificar pesquisas e publicar um livro, afinal lançado em 1962, pela editora Houghton Mifflin. No capítulo “Uma fábula para amanhã”, a visão de Carson, de uma sociedade sem vida, se continuasse o uso indiscriminado do DDT, provocou grande polêmica na sociedade norteamericana e em todo mundo.

A cada dez anos, depois de 1962, o ano do livro, seria realizada uma grande conferência global sobre meio ambiente. Coincidência ou não, não deixa de ser bela homenagem a Carson e Bookchin. Pois também data de 1962 o livro “Nosso Entorno Sintético”, de Murray Bookchin (1921-2006), um dos líderes da Ecologia Social.

Neste mesmo ano de 1962, Margaret Mee (1909-1988) fazia os primeiros alertas do que viu de destruição da natureza no Brasil. Formada em artes pela “St. Martin’s School of Art”, no “Centre School of Art”, e pela “Camberwell School of Art”, de Londres, a desenhista britânica tinha se radicado no Brasil a partir de 1952 e logo se apaixonou pela flora e fauna do seu novo país. Seriam várias expedições para registro em desenho da biodiversidade brasileira, em enorme contribuição para a ciência, e durante a segunda delas, em 1962, já documentou em seus diários a destruição das matas e os conflitos entre fazendeiros e povos indígenas que tinham suas terras ocupadas.

Margaret Mee continuou a documentar e denunciar a devastação do meio natural nas próximas viagens e como fruto de uma delas, entre 1972 e 1973, chegou a elaborar um relatório com os alertas e o encaminhou ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) e à Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza (FBCN). “É marcante a devastação que presenciei no curto período de três semanas, durante minhas descidas e subidas e também no meu retorno até o fim do Paraná Sumaúma, onde vi um barco sem nome rebocando 15 árvores. Se o proprietário do barco vê estranhos se aproximando, desaparece em sua cabina e não volta mais”, escreveu a artista botânica, conforme registrou a edição de 19 de agosto de 1973 do “Jornal do Brasil”, na reportagem “Desmatamento já cria desertos no país”.

Quase ao mesmo tempo em que Margaret Mee fazia suas incursões pelo Brasil profundo e expunha suas inquietações com o processo de destruição da biodiversidade, outro artista plástico, o pintor nascido na Espanha Emilio Miguel Abellá, dava sua contribuição para despertar a consciência ambiental nos meios urbanos. Em setembro de 1973, ele circulou pelo centro da cidade de São Paulo com uma máscara contra gases. Era a denúncia da poluição atmosférica e este foi o ponto de partida do Movimento Arte e Pensamento Ecológico (MAPE), idealizado por Abellá e que emergiu em 1974.

Expo Arte e Pensamento Ecológico, em Brasília, em 1976, na Fundação Cultural do Distrito Federal, com a participação dos artistas, da esquerda para direita: Noé, Bene, Miguel Abellá, Guilhermina, Rebolo, Darçy Penteado, Duilio Galli, Jura, Aldemir Martins, Tupari, Edir e Lothar Charoux (Foto Reprodução)

O MAPE realizou “cruzadas ecológicas” em várias partes do Brasil, com a participação de diversos artistas. Uma delas aconteceu em Curitiba (PR), em 1977, com a presença de nomes como Aldemir Martins, Caulos, Juarez Machado e Luiz Retamozzo, que assinaram peças de temática ambiental impressas em outdoors espalhados pela capital paranaense.

O ideário do MAPE foi apresentado na revista “Pensamento Ecológico”, que reuniu a partir de 1978 trabalhos de vários artistas do movimento e na qual ficou nítida a influência do alemão Joseph Beuys (1921-1986). Um revolucionário nas artes plásticas, sempre questionando os formatos e plataformas tradicionais e inovando os meios de expressão, ele se aproximou do ecologismo e em 1982 provocou uma de suas tantas polêmicas com “7000 Oaks-City Forestation Instead of City Administration”, ou “7000 Eichen”, obra que inscreveu na Documenta de Kassel, uma das principais exposições de arte contemporânea do mundo. Ele convidou a população de Kassel a plantar 7 mil árvores e ao lado de cada uma delas foi colocada uma das rochas basálticas lapidadas que o artista havia encomendado. O plantio terminou em 1987, na Documenta 8, um ano e meio depois da morte de Beuys.

Cacilda Lanuza lançou o livro “A semente na palma da mão” em 1982, pela editora Cairú, contando fatos de sua militância ecológica (Foto Reprodução)

Ainda em 1978, primeiro ano de circulação da revista “Pensamento Ecológico”, a atriz e apresentadora de televisão Cacilda Lanuza concluía a peça “Verde que te quero verde, ou O Globo da Morte”, que apresentaria nos anos seguintes por todo país. Cacilda foi uma das primeiras atrizes brasileiras com engajamento total em questões socioambientais, como lembra Sergio Dialetachi, que coordenou várias campanhas pelo Greenpeace Brasil e outras organizações. Cacilda, diz Dialetachi, “se transformou em uma espécie de porta-voz do movimento antinuclear brasileiro, tendo incluído o tema em algumas de suas peças teatrais como o ´O Globo da Morte`. Através do Grupo Seiva, ajudou a popularizar a tal da “questão ecológica” naqueles anos 70/80″, cita Dialetachi, ele mesmo um dos pioneiros do ambientalismo brasileiro e que sempre empregou ferramentas artísticas em suas iniciativas.

“Logo que entrei para o movimento ambientalista, fui à Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, assistir a um musical chamado ´Palomares`, que usava marionetes para contar a estória (baseada em fatos reais) de um pequeno vilarejo de pescadores na Espanha que foi contaminado por radiação. Um avião militar norte-americano que sobrevoava o litoral daquele país deixou cair no mar – acidentalmente – uma bomba atômica, que não explodiu, mas foi danificada e liberou material radioativo contaminando as águas, os peixes e a população. Incrível como aqueles manipuladores conseguiam tirar expressões tão contundentes de bonecos simples, frágeis, diminutos”, conta Dialetachi, sobre como cedo percebeu o potencial da arte para a sensibilização ecológica.

Sergio Dialetachi: “A arte permite a abordagem sutil de temas muitas vezes áridos” (Foto Acervo Pessoal)

Assim, quando foi coordenador da Operação Praia Limpa, pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb), nos anos 1990, promoveu mostras itinerantes sobre a Cultura Caiçara no litoral paulista. “Em cada cidade, tínhamos uma programação que ia da elaboração de pratos típicos (como o peixe “azul marinho”, cozido com banana verde em panela de ferro), apresentação de depoimentos de moradores antigos, exibições de danças tradicionais (com instrumentos musicais feitos localmente e cancioneiro próprio), leitura de textos e poesias produzidos por autores nativos, etc”, relata.

O objetivo era claro, completa Dialetachi: “Dessa maneira, procurávamos explicitar o choque cultural que ocorre todos os Verões, quando 11 milhões de turistas “invadem a praia” de 2,5 milhões de caiçaras”. O ecologista complementa, sobre o papel de artistas nos momentos iniciais da formação de uma consciência ambientalista no Brasil: “Claro que, muitas vezes, confundimos o conteúdo, a mensagem, a ideia que nos está sendo apresentada com a figura daquele que a está portando no momento. O artista, de um modo geral, acaba por transferir algum grau de credibilidade à causa que ele defende. Assim, usávamos da popularidade do humorista Carlos Alberto de Nóbrega ou da atriz Carolina Ferraz para a veiculação das nossas mensagens educativas em cerca de 280 emissoras de rádio das cidades interioranas, nos meses que antecediam o início do Verão, “preparando o espírito” dos turistas para a viagem ao litoral”.

Sergio Dialetachi também cita a participação de artistas como Elis Regina, Irene Ravache, Ruthinéa de Moraes e Ruth Escobar, entre tantos outros, nas passeatas “Pela vida, pela paz, Hiroshima nunca mais” pelas ruas do Centro de São Paulo, dando “enorme visibilidade às questões nuclear e armamentista nos anos 80″. Durante o ano de 1979, lembra o ecologista, Milton Nascimento dedicou seus shows aos moradores da Praia de Trindade, em Paraty (RJ), “garantindo tamanha repercussão que impediu a execução de um projeto imobiliário que os ameaçava”. A arte, reitera Dialetachi, “permite a abordagem sutil de temas muitas vezes áridos, difíceis de serem tratados com um público leigo. Abre campo para diferentes enfoques, estimulando a participação do cidadão comum na busca por soluções para os problemas denunciados”.

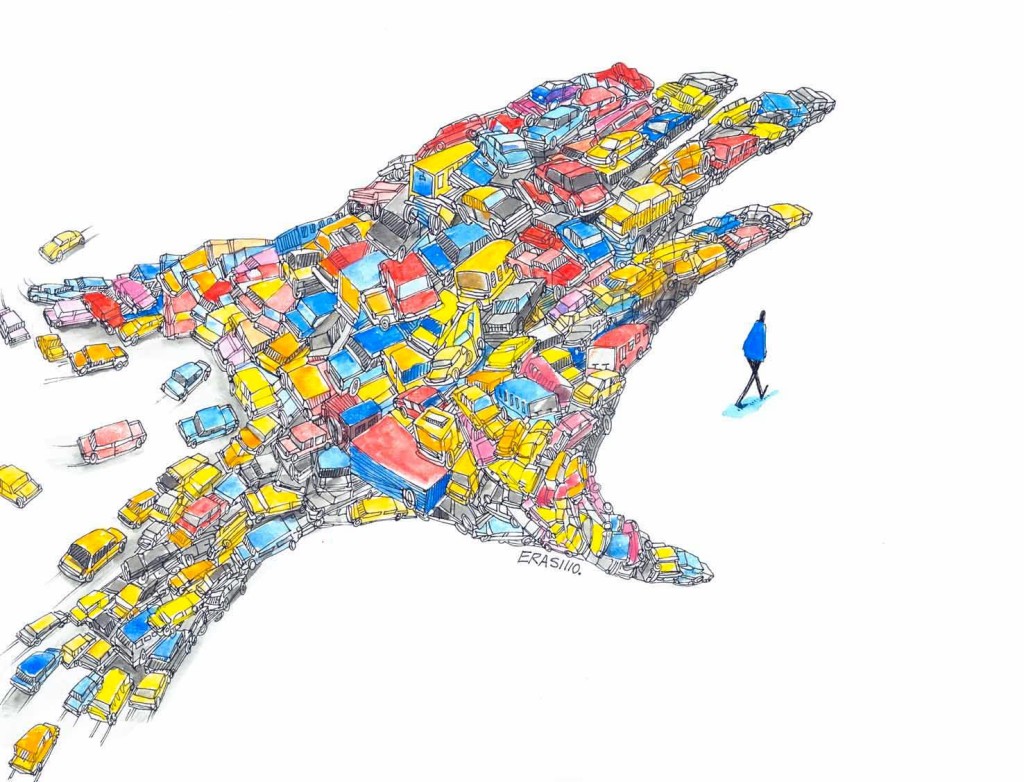

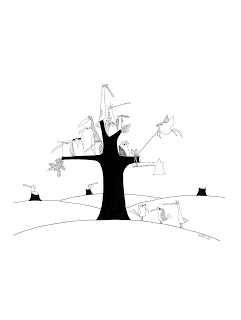

Charge de Luiz Renato Bittencourt Silva, de Salvador (BA), que ficou em terceiro lugar na primeira edição do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, em 1974

O HUMOR QUE DENUNCIA

No mesmo ano de 1974, em que Miguel Abellá criava o Movimento Arte e Pensamento Ecológico, acontecia a primeira edição do Salão de Humor de Piracicaba, que logo seria internacional e hoje é um dos principais eventos do gênero no mundo. Os três trabalhos vencedores se tornaram antológicos, estando Laerte Coutinho, de São Paulo, em primeiro lugar e o cearense Hermógenes Magalhães, o Hermó, em segundo. Em terceiro lugar, uma charge do baiano Luiz Renato Bittencourt Silva, mostrando apenas uma árvore resistindo em meio ao avanço do desmatamento e servindo como abrigo aos pássaros sobreviventes. Estava claro que o Salão Internacional de Humor de Piracicaba se tornaria, também ele, um espaço para os desenhistas e chargistas mostrarem a sua inquietação com a destruição da natureza no Brasil.

“A arte, desde os tempos mais antigos, teve o papel de representar ou interpretar a realidade que nos rodeia. A centralidade da arte religiosa e didática, na época moderna, cedeu predominância à arte profana, incluindo nela a arte decorativa, histórica e até erótica. Nas últimas décadas, a arte, sempre em evolução, tem acompanhado a chamada ‘viragem espacial’ das humanidades e das ciências sociais. Esta nova viragem, que se iniciou pelos anos 70 e teoricamente está analisada nos escritos de Michael Foucault, Henri Lefebvre, Michel de Certeau e Paul Virilio, simbolizou um maior interesse pelas interseções entre os microcosmos locais e as relações à escala global, com ênfase particular na história urbana contemporânea e no meio ambiente. O cinema, como o maior e mais complexo médium dinâmico de representação, não ficou para trás frente a esse renovado interesse ligado pontualmente à localidade e à temporalidade, sobretudo na área das preocupações socio-ambientais”, comenta a pesquisadora.

Kathryn Sanchez, da University of Wisconsin: filmes ficcionais, documentários e desenhos animados abordam questões socioambientais (Foto Acervo Pessoal)

Kathryn Sanchez entende que a função do cinema, seja pelos filmes projetados na tradicional sala de exibição, seja nas plataformas digitais cada vez mais significativas na sua distribuição, encontra-se de fato no cerne deste novo ímpeto de representar as questões socioambientais. “Além dos filmes ficcionais, existe o formato do documentário clássico (histórico ou contemporâneo), o dos docudramas e o dos desenhos animados, para mencionar as formas e os gêneros mais correntes. A diversidade mostra como o tema do meio ambiente é abrangente por não se limitar a uma estética cinematográfica”, ela assinala.

Para a estudiosa, os diferentes formatos indicam uma circulação e um público ecléticos e distintos, indo do público juvenil com intuito maiormente pedagógico e de entretenimento tais como O Lórax: Em busca da trúfula perdida (Chris Renaud, 2012), A Princesa Mononoke (Hayao Miyazki, 1997), Ferngully: As aventuras de Zack e Crysta na floresta tropical (Bill Kroyer, 1992), WALL-E (Andrew Stanton, 2008), Happy Feet: O Pinguim (George Miller, 2005) ao drama realista ou alarmista, como O dia depois de amanhã (Roland Emmerich, 2004), Erin Brockovich (Steven Soderbergh, 2000) ou Interstellar (Christopher Nolan, 2014), passando pelo realismo mágico, a ficção científica ou a distopia futurística em filmes tão diversos quanto Waterworld – O segredo das águas (Kevin Reynolds, 1995), À beira do fim (Richard Fleischer, 1973), Avator (James Cameron, 2009), e até “o fabuloso drama feminista” islándico Women at War (Benedikt Erlingsson, 2018), entre muitos outros

No cinema brasileiro, diz Kathryn Sanchez, a grande preocupação com a questão ambiental por parte de filmes ficcionais e documentários tem incidido principalmente no desmatamento da região amazônica, “o que, diga-se de passagem, apesar de o cinema brasileiro ter privilegiado este tema ambiental não é uma preocupação unicamente brasileira”, adverte.

Emblemático quanto à importância desta temática na região, cita a pesquisadora, “é o belíssimo filme O abraço da serpente, do diretor colombiano Ciro Guerra, nomeado para os Óscares em 2015. Porém, no Brasil, pela extensão da região amazônica brasileira e pela importância da região no imaginário brasileiro— seja pela literatura, pela história ou pela arte—o cinema não poderia ficar indiferente. A partir da época do Cinema Novo com uma maior tendência de retratar o Brasil na grande tela, a Amazônia tornou-se tema constante do cinema brasileiro, pelo olhar de grandes cineastas como Joaquim Pedro de Andrade, com Macunaíma (1969), o curta-metragem/documentário Amazonas, Amazonas (1965) de Glauber Rocha, e o icônico e incontornável roadmovie de Cacá Diegues, Bye Bye Brasil (1980). Além destes exemplos, citamos de passagem um magnífico drama documental de Jorge Bodanzky e Orlando Senna, Iracema, uma transa amazônica, filmado em 1976 e que, certamente pelo realismo com que retratou a falida construção estadual da transamazônica, esteve proibido até 1981″.

Em tempos mais recentes, nas vésperas dos Olimpíadas de 2016, continua Kathryn, filmes como o desconcertante e perturbador Mormaço (Marina Meliandek, 2019), retratam a especulação imobiliária. “Neste exemplo, com drama, suspense e fantasia mágica, Meliandek insiste nas remoções das casas da Vila Autódromo no Rio de Janeiro, cujas consequências no ambiente local são implicitamente reveladas”, observa.

Nos últimos anos, acrescenta a professora da University of Wisconsin, a preocupação com a crise socioambiental continuou a sua “viragem espacial” incidindo no problema do lixo urbano, vividamente retratado, por exemplo, no documentário Lixo extraordinário (Lucy Walker, 2010) que segue o trabalho do artista plástico Vik Muniz no maior aterro sanitário da América Latina, o Jardim Gramacho no Estado do Rio de Janeiro.

Talvez o filme mais marcante desta temática do lixo e de questões socioambientais, acredita Kathryn, é o recentemente premiado Ilha das flores (Jorge Furtado, 1989). Trinta anos depois do seu lançamento inicial, Ilha das flores foi nomeado como melhor curta-metragem da história do cinema brasileiro pelo ABRACCINE (Associação Brasileira de Críticos de Cinema). Este documentário segue a coleta de lixo de Porto Alegre que, a poucos quilômetros da capital, é depositado num terreno de criadores de porcos; quando os empregados tiverem separado aquilo que pode ser usado para a alimentação de porcos, mulheres e crianças, que fazem fila fora da cerca, esperam a sua vez.

“O filme retrata o trágico da desigualdade brasileira segundo a qual humanos se situam depois de porcos, na prioridade para a alimentação diária. Sendo assim, apenas podemos esperar que trinta anos depois da filmagem, a mensagem do filme possa continuar a ter algum impacto para que a sociedade brasileira repense as suas prioridades”, conclui Kathryn Sanchez, que também é editora-executiva da Luso-Brazilian Review e de “Performing Latin American and Caribbean Identities” Vanderbilt UP.

No cinema de animação é igualmente crescente a abordagem da temática socioambiental. É o que destaca Mauricio Squarisi, co-fundador do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas e autor de vários filmes.

Na sua opinião, o desenho animado pode contribuir para despertar e aumentar a consciência socioambiental. “Mais do que um documentário ou um filme de ficção em ação real (live-action), o desenho animado se comunica mais intimamente com o espectador por expressar formas de arte mais gráficas e plásticas. Além da forma visual, o desenho animado possui grande poder de síntese, passando as informações e emoções em tempo muito mais curto”, observa o realizador.

“Por exemplo: um desenho animado de dois minutos diz o que um documentário precisaria de meia hora. O desenho animado ainda tem facilidade de se comunicar melhor com todas as faixas etárias, especialmente com crianças”, acrescenta Squarisi.

Squarisi aponta o longa-metragem “Boi Aruá” (1984) do animador baiano Chico Liberato, como “o mais belo exemplo de estética brasileira e consciência ambiental. O tema ambiental não está em primeiro plano no filme, mas a importância da água e da natureza permeiam toda a sua narrativa”, afirma o animador.

O primeiro longa-metragem de animação brasileiro realizado por Anélio Latine Filho no início da década de 1950, “Sinfonia Amazônica”, nota Mauricio Squarisi, já foi um filme com fortes intenções de preservação ambiental (talvez subliminar) e respeito à cultura brasileira.

Para citar alguns exemplos da produção no Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, com importante presença da temática ambiental, Squarisis indica “A gota Borralheira”, “No Céu como na Terra” e “Um novo Começo”.

Ele observa que no Núcleo de Cinema de Animação de Campinas são também desenvolvidas oficinas nas quais o grupo (de crianças ou adultos) “participa como autor na realização de um desenho animado, portanto são estimulados a pesquisar e refletir sobre temas ambientais para a criação do filme. Depois, essa obra audiovisual é exibida para outros públicos, mas com um olhar crítico e estético do grupo que o criou”.

São exemplos os desenhos realizados junto a crianças indígenas, como “Çuikíri”, que foi realizado na Amazônia, em São Gabriel da Cachoeira, em 1991; “Kamenã” com indígenas no Xingu, de 10 etnias diferentes; “Wirandé”, realizado em 1992 com um índio baré e crianças campineiras; “Stop Poluição”, realizado em Moçambique com jovens estudantes da Escola Nacional de Audiovisual; “Animando o Pantanal”, realizado em Poconé-MT com crianças pantaneiras.

Mauricio Squarisi entende que, apesar de seu potencial, o desenho animado, normalmente, é subaproveitado na educação, seja ambiental ou outras. “Quando os educadores tiverem mais consciência do poder de comunicação da ferramenta “animação” a divulgação dos conhecimentos e estímulos à ações ambientais poderão ter mais e melhores resultados”, defende.

A PINTURA COMO PLATAFORMA DE LUTA

“Crianças Biodegradáveis”, “Alucinação em Praia Radioativa”, “Velho Menino e Cão Recebendo Dosagem Atômica”: alguns títulos de obras de Ricardo Cruzeiro, um dos mais radicais artistas plásticos brasileiros quando o assunto é meio ambiente. Não há concessões, não há limites para a expressão da criatividade e da indignação de Cruzeiro com a destruição progressiva e cada vez mais acelerada da natureza, agora que o planeta convive ao mesmo tempo com as mudanças climáticas e a sexta extinção em massa de espécies, no cenário do Antropoceno.

Desde os anos 1980 Cruzeiro traduz o seu inconformismo em telas, esculturas e outras plataformas. “A partir do momento em que uma obra de arte exibe temática ecológica ou qualquer outro assunto crucial para o equilíbrio da vida no planeta, sejam saúde, educação, genocídios de mulheres, negros, índios ou população LGBT, ela já se torna “Arte Engajada” e pode muito bem ser utilizada como ferramenta de transformação social por meio das mensagens ativistas do artista”, defende o artista.

Cruzeiro cita o caso de Banksy, entre muitos outros artistas de corrente ideológica. “Isso é uma coisa. Outra coisa é acreditarmos que podemos estabelecer um “papel da arte” sem com isso cercear suas liberdades primordiais”, ele avisa. Um bom exemplo, continua, “é o próprio Abstracionismo que não é considerado uma “arte menor” a despeito de possuir características atemáticas ou não figurativas. De certa forma, a arte conquistou esse descompromisso porque, antes de servir a um tema, ela já serve a uma estética, a começar pela imposição do estilo do artista. Funciona assim também na literatura, na música e demais artes. Então, fica difícil “enquadrar” a arte, mesmo com a existência de tantas lojas de molduras (risos)”.

O artista assinala que de forma alguma deseja insinuar “que a arte não consiga despertar mentalidades para as questões prementes: ela pode e deve fazê-lo. O que não dá é para resumi-la a um único papel sem o risco de confinarmos a arte, exatamente como alguns regimes totalitários, tanto de direita quanto de esquerda, já tentaram fazer. Por que, afinal, do arquiteto também não esperamos a crítica social em suas obras arquitetônicas? (mais risos) Claro que o fato disto não ser uma obrigação, não limpa a barra encardida da arte e acho uma boa ideia especularmos em quais momentos da história ela conseguiu realmente mudar o rumo das coisas no âmbito do ativismo ambiental”, afirma Ricardo Cruzeiro.

“Teríamos dados sobre até onde a arte pôde chegar em termos de resultados pragmáticos neste campo? As evidências nos mostram que estamos matando o planeta de maneira rápida e sistemática. Poderíamos estar ainda pior não fosse a arte? Ótima pergunta, mas de difícil resposta, pois é certo também que a arte opera de forma lenta, sutil e subjetiva. Conclusão? Acho que aí tem duas coisas bem distintas a se discutir: o que podemos esperar da arte e o que podemos esperar do artista… Se a mensagem, em si, pode ser subjetiva demais no que diz respeito a resultados concretos, sugiro que comecem a doar parte dos lucros milionários das exposições de grandes artistas à causa ambiental. Aí, quem sabe, a arte poderia ajudar e as coisas poderiam começar a acontecer!?”, destaca o artista plástico que reside em Campinas e lembra que Brian May, o guitarrista do Queen, acaba de fazer um show em socorro aos animais da Austrália.

Ricardo Cruzeiro prossegue em sua reflexão, a respeito da questão se pode a arte mudar o mundo “em um tempo em que até algumas verdades básicas, como o formato do planeta ou a importância da vacinação em massa, escapam ao senso comum? Quando o próprio conceito de realidade está em risco, a arte faz o que, também regride rumo à Idade Média? (risos nervosos)”

Ele mesmo responde: “Não é novidade que a arte ainda é um produto de consumo da nobreza e do poder econômico. Quem duvida pode seguir o dinheiro e ver o quanto pode custar a obra de um artista transformado em tendência mundial. Enfim, temos estes “monstros sagrados” cruzando os sete mares com seus transatlânticos e imprensa a reboque e, depois, temos toda uma legião de artistas que nem mortos terão seus 15 minutos de fama. Quem escolhe o tipo de arte que será mostrada ao mundo e por que é algo que poderíamos tentar entender”.

Por outro lado, acrescenta, “no atual momento do país, neste cenário de nazismo institucionalizado, onde todo ativismo é transformado imediatamente em subversão, temos o artista que obtém visibilidade justamente quando é censurado. É a relação crise/oportunidade. Um bom exemplo de arte da resistência é o trabalho de Ai WeiWei, artista chinês perseguido por criticar o governo de seu país. Certa vez, não poupou despesas e, em uma de suas obras, contratou o trabalho de 1,6 mil mulheres para a elaboração das peças de sua instalação. Claro que recursos fazem a diferença, mas é preciso cuidado”, adverte.

É certo que existem inúmeros exemplos de transformações por via da arte na esfera local, cita Cruzeiro. “Quero aqui destacar o trabalho de Jayme Prates, artista paulistano que pintava seus trabalhos nos muros adjacentes às áreas utilizadas como depósitos de entulhos e, em questão de dias, via estes espaços serem rapidamente revitalizados pelos moradores locais. Artistas têm recuperado, por meio da arte, diversas fachadas de comunidades carentes espalhadas pelo mundo e hoje sabemos que a revitalização destas moradias aumentou a autoestima das pessoas, reduzindo índices de violência”, lembra.

Já quanto ao meio ambiente, destaca Cruzeiro, é mais complicado. “Eu poderia citar o Instituto Inhotim como exemplo de arte ecológica, de integração arte/meio ambiente… Isso se Inhotim não tivesse nascido do dinheiro escuso das mineradoras. Afinal, foi justamente uma empresa extrativista e mineradora que destruiu Brumadinho, o município que abriga o Museu. Embora sedie um museu milionário, a cidade não só continuou muito pobre, como foi também destruída pela lama tóxica e seus moradores ainda não foram indenizados. E agora? Isso não tem nada a ver ou tudo está interligado? O que nos resta nesse cenário enlameado? Ainda devemos contar com a arte? Enfim, uma arte que seja verdadeiramente ecológica ainda é possível? Acredito que sim, mas para se determinar que uma arte seja ecológica é preciso analisar toda a cadeia de custódia e não apenas sua temática ecológica”, conclui Ricardo Cruzeiro.

Galeria – A arte de Ricardo Cruzeiro

- Velho Menino e Cão Recebendo Dosagem Atômica (Pastel Oleoso, 1987)

- Alucinação Em Praia Radioativa (Pastel Oleoso, 1987)

- Vomitando Consumismo (Sucata e massa acrílica, 1985)

- Natureza Morta (Pastel Oleoso, 1989)

- Natureza Morta (Nanquim, 1989)

- Agente Poluidor (Sucata e Massa Acrílica, 1985)

A MÚSICA ORGÂNICA EM DEFESA DOS ÍNDIOS

Um massacre esquecido, memórias coletivas e individuais soterradas, mas resgatadas pela magia da música. Multimúsico, tocador de viola mas também de violão, percussão, gaita, Levi Ramiro cresceu no interior de São Paulo ouvindo aqui e ali histórias sobre um genocídio, derivado da invasão das terras dos índios Kaingang, também conhecidos como Coroados, para a construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB), na primeira década do século 20.

Artista renomado, com vários álbuns lançados, Levi decidiu então aprofundar as pesquisas sobre o terrível episódio e o resultado foi o álbum “Trilha dos Coroados”, lançado em setembro de 2009. Produzido em parceria com músicos como Ricardo Vignini, o CD é povoado pelos gritos, as dores, as cores e os amores dos mais de 4 mil Kaingang massacrados, conforme números conservadores.

“Foi uma forma de recuperar essa história escondida, esse momento de nossa história conhecido oficialmente como pacificação mas que na realidade foi de eliminação dos indígenas e de seu modo de vida”, conta Levi. O cantor e compositor relata que fez uma ampla pesquisa sobre o tema, a partir de textos de estudiosos como Juracilda Veiga, autora entre outros de “Cosmologia e práticas rituais Kaingang”, título de sua tese de doutorado em Antropologia na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

A reconstituição do mundo original dos Kaingang que viviam em território paulista foi outro propósito do projeto de Levi Ramiro. A canção que abre a trilha sonora, por exemplo, foi denominada de “Peabiru”, como eram conhecidos os caminhos de terra utilizados pelos indígenas antes da colonização/invasão. “Jaracatiá”, nome da fruta muito apreciada pelos índios, e “Festa do Kiki”, um dos rituais da etnia, batizam outras músicas.

A “Valsa para o Feio”, por sua vez, é um tributo ao rio que corta a região antes habitada pelos Coroados e cujo nome muda para Aguapeí depois do município de Tibiriçá. Mas da guerra ganha pelo “inimigo de um olho só” (como os indígenas caracterizavam a composição ferroviária que soltava um longo apito e soltava labaredas pela queima da madeira usada como combustível), veio então o “Trem das Mortes” e “Vozes na Estação”, nomes de outras músicas. Para terminar com “Olhos d´água”, mistura de lamento e esperança nas águas que continuam levando vida para o território.

Leitor de pensadores indígenas como Ailton Krenak, Levi Ramiro entende que a música, a arte, é a expressão de outro mundo possível, longe do estilo consumista/materialista sacralizado nas grandes áreas urbanas que se tornaram dominantes no Brasil. Ele mesmo escolheu outro caminho, vivendo em uma área rural, onde também exerce outra de suas habilidades, a de luthier afamado no universo da música de raiz.

E a matéria-prima de Levi denuncia a sua ligação orgânica com a natureza: ele faz violas de cabaça. As plantas normalmente utilizadas pelo povo do interior para armazenar água transformadas em instrumentos musicais. Da água que mantém a vida para a música que alimenta o espírito, inclusive para enfrentar as diversas modalidades de violência e racismo que continuam sendo praticadas no país.

A mesma água que alimentou um dos primeiros eventos culturais com o rótulo claramente ambiental realizados no Brasil, no contexto das ações pioneiras no segmento. Foi o I Festival de Música Ecológica, realizado no SESC-Piracicaba, em 1980, na cidade que tem uma história de amor e tristeza em relação ao seu rio.

Entre o final dos anos 1970 e início dos 1980 o rio Piracicaba foi muito poluído em função do Programa Nacional do Álcool. Esse fator, mais o início do funcionamento do Sistema Cantareira, que passou a desviar mais de 30 mil litros de água por segundo para abastecimento da Grande São Paulo, motivaram uma forte mobilização em defesa das águas em Piracicaba e nesse contexto foi realizada primeira edição do Festival de Música Ecológica, por iniciativa da unidade local do SESC. O Festival teve outras cinco edições.

Em 2015, com curadoria de Nordahl Neptune, foi promovida a primeira edição do Festival Ecológico de Piracicaba (FESTECO), novamente com o apoio do SESC e também da Prefeitura. O propósito, diz Neptune, foi “resgatar, preservar, fomentar, difundir e divulgar a produção musical popular brasileira e estimular a criatividade de músicos, compositores e intérpretes na defesa do meio ambiente, além de promover o intercâmbio cultural, a formação de plateia e revelar novos talentos”.

Airton Souza nota que “nas Amazônias diversos poetas ajudam a elaborar as estéticas em torno do que esse espaço representa. Alguns com trabalhos mais diretos, e aí eu poderia citar os trabalhos de cordéis, que são ótimos no sentido de satirizar e recriar ironicamente poéticas que atuam no sentido de chamar atenção ao que vem sendo feito com as territorialidades e as temporalidades amazônicas”.

Os exemplos mais claros, ele continua, podem ser os dos cordelistas Valdir de Araújo, a Lusa Silva, ou do Adão Almeida, os três da Academia Paraense de Cordéis, “que estão ajudando a recriar figurativamente poéticas que denunciam as derrubadas, as poluições dos rios, as queimadas, a criação das grandes propriedades em detrimento da natureza, que é, diga-se de passagem, projetos alicerçados pelo discurso falaciosos de desenvolvimento, e que é provocado por uma elite, e não pela pobreza, como afirmou recentemente em Davos, o ministro da economia, o senhor Guedes”.

Além disso, lembra Souza, “há poetas que reelaboram suas figurações simbólicas como parte de denuncias as violências no campo, como a de Airton Pereira e Charles Trocate. Eles, assim como muitos outros denunciam ainda a espoliação mineral, e que causa grandes problemas socioambientais, e, sobretudo, irreparáveis a natureza amazônica. Há ainda as poéticas que recriam uma Amazônia Mítica, a partir dessa realidade, que depois se torna onírica, e que não deixar de estar marcada pela presença seminal da exploração dos sujeitos amazônida e dos territórios, e dois bons exemplo, é a poética produzida pela poeta Wanda Monteiro e a do poeta Vicente Cecim. Outro poeta importantíssimo é João de Jesus Paes Loureiro, que por meio da Trilogia Amazônica, publicada no início dos anos 1980, reconstrói poeticamente todo o processo de exploração nas Amazônias, deixando assim configurar por trás dessa poética a denúncia das espoliações, que também são socioambientais”, diz Airton Souza, que é autor de 35 livros e já acumula mais de 60 premiações, em concursos literários por todo Brasil.

Airton Souza pede que, quando se fala da Amazônia, não sejam esquecidos “os homens e as mulheres, ou seja, os sujeitos amazônidas, que são também, como qualquer outro ser, sentimentais, espirituais, amam, sofrem e não deixam de ter um certo prazer em viver e ser amazônida”.

É lamentável – conclui o poeta marabaense, que nos finais de semana expõe os seus livros na Barraca Literária na Feira do Pôr do Sol, às margens do Rio Tocantins – que quando se fala em Amazônia “é ignorado o que foi e vem sendo feito até hoje nas artes. Na literatura grandes nomes são legados ao esquecimento. Isso acontece na dança, no teatro e em vários segmentos artísticos. Mas, nós não vamos desistir. Até porque não há como desistir justamente agora que as territorialidades e as temporalidades amazônicas precisam muito de nós que estamos aqui. Hoje mesmo é inverno na Amazônia. Quem sabe depois da chuva não a bonança”.

Esta foto do PROAM, tirada em ato de protesto contra a poluição no rio Tietê, foi amplamente reproduzida (Foto Reprodução)

ARTE E CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

São incontáveis os exemplos de como os artistas brasileiros, assim como no resto do mundo, têm refletido e provocado reflexões sobre o caótico estado socioambiental no país e no planeta. Com o agravamento dos impactos das mudanças climáticas, a aceleração da erosão da biodiversidade e crimes ambientais como os ocorridos em Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, o sentido de urgência também parece ter chegado à esfera da arte, cada vez mais demandada para acionar os seus arsenais de convencimento.

Como nota o presidente do PROAM e um dos mais atuantes ambientalistas da atualidade, Carlos Bocuhy, “o convencimento é importante e os dados científicos são fundamentais para a tomada de consciência e decisão. Porém, no processo de convencimento, pode ser mais difícil ao ser humano recusar uma percepção sensorial que leve a reflexões transformadoras do que a mesma mensagem apenas em dados e números. Portanto devemos trabalhar as duas linhas, que são complementares”, ele acredita.

Logo usado na campanha do PROAM “Desconstruindo a Crise Civilizacional – o planeta como commoditie, construído por cifrões” (Foto Reprodução)

Bocuhy também entende que na dimensão da espiritualidade a temática socioambiental tende a ser cada vez mais abordada. “Sobre a religiosidade, nos dias de hoje é admirável o papel que vem desenvolvendo a Igreja Católica, que tem trabalhado o tema da proteção da vida (da Criação) e dos mais vulneráveis. Veja o Sínodo da Amazônia, cujos resultados entram fortemente na agenda da igreja neste ano de 2020, assim como a Encíclica Laudato Si, que antecedeu a Conferência de Paris sobre Mudanças Climáticas”, observa, citando o documento do papa Francisco, que representou uma guinada do Vaticano na temática socioambiental.

O presidente do PROAM nota que a organização sempre agregou a arte nas suas ações ambientais e diz que essa iniciativa vai prosseguir. Ele cita o caso do uso de recursos artísticos em manifestações de protesto contra a poluição no rio Tietê ou em defesa da Granja Viana, e dos logos empregados em campanhas com imagens que evocam a proteção ambiental. “Temas como Crise Civilizacional, Rios Voadores da Amazônia, Água e Paz sem Fronteiras e Água como Direito Humano Fundamental ganharam imagens que visavam provocar a imediata sensibilização das pessoas”, diz Carlos Bocuhy.

Carlos Bocuhy na gravação do documentário “Oceanos, uma questão de sobrevivência”, de 2005 (Foto Divulgação)

Aliar a arte às iniciativas de mobilização também tem sido uma prática do Observatório Educador Ambiental Moema Viezzer, de Foz do Iguaçu (PR). Projeto de natureza interdisciplinar, o Observatório reúne alunos e professores da Universidade da Integração Latino-Americana (UNILA), preocupados com a situação ambiental no município paranaense, localizado na fronteira com Argentina e Paraguai.

Um território, portanto, situado na confluência e no encontro de múltiplas fontes culturais, o que se reflete nas ações que vêm sendo coordenadas ou com participação ativa do Observatório Educador Ambiental, que explicita no nome a homenagem à educadora Moema Viezzer. O Observatório já atuou em frentes como a construção do Plano Municipal de Resíduos Sólidos e do Plano Municipal de Conservação da Mata Atlântica e está representado no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu (CODEFOZ).

Bióloga pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e doutora em Educação Brasileira pela PUC-Rio, a co-coordenadora do Observatório, Luciana Ribeiro, entende que a arte exerce um papel estratégico na Educação Ambiental, que por sua vez é determinante para o enfrentamento do grave quadro socioambiental planetário.

“Filmes, músicas, contos, peças são estratégicos, como disseminadores de informação e estimuladores da sensibilidade”, acredita Luciana, que é professora de Filosofia na UNILA. Ela acredita que no Brasil a arte esteja muito associada e seja inspirada por questões socioambientais, principalmente nos territórios onde “as comunidades locais estão mais próximas da natureza, como no caso dos povos indígenas, dos quilombolas, ribeirinhos, nas áreas rurais, onde o meio natural está muito presente na culinária, nas músicas, nos costumes, na cultura em geral”.

Nos espaços urbanos, a bióloga cita a relevância de eventos como os festivais de cinema com temática socioambiental ou aqueles em que o assunto assume dimensão crescente. É o caso do badalado AnimaMundi, maior festival de animação da América Latina. Em 2019, o curta “Xingu, o rio que pulsa em nós”, produzido pelo Instituto Socioambiental (ISA), foi o vencedor na categoria Portfólio. O curta (abaixo) faz a denúncia dos impactos da usina de Belo Monte no meio ambiente e na vida dos povos indígenas da região de Volta Grande do Xingu, no Pará.

“O trabalho (da Educação Ambiental) com os meios de comunicação e com a arte é fundamental. Conectam complementarmente vias diferentes da cognição: a racional e a intuitiva/ sensível. A informação e a narrativa. Discernimento e inconsciente”, diz a co-coordenadora do Observatório Educador Ambiental Moema Viezzer, Luciana Ribeiro, que reitera assim a defesa da arte, conectada à ciência, como essencial para as urgentes transformações culturais e políticas demandadas pelo dramático panorama socioambiental, no Brasil e no mundo.

Riqueza da cultura latinoamericana é inspiração permanente para o Observatório Educador Ambiental Moema Viezzer (Foto Divulgação)

Um símbolo dessa conexão arte e ciência, para a informação e sensibilização ambiental, comenta Luciana, é a própria Greta Thunberg, a garota sueca que tem se tornado uma das vozes mais ouvidas em todo planeta, em particular no debate sobre as mudanças climáticas. Greta é filha da cantora de ópera Malena Ernman (que se tornou famosa em 2009, pela participação no reality de música Eurovision) e do ator Svante Thunberg, além de ter o avô paterno Olof Thunberg, ator e diretor.

“A questão agora é o tempo. Não dá mais pra aguardar uma tomada de consciência e mudança nas práticas sociais indefinidamente. O investimento precisa ser maciço, intenso e permanente. Certamente, a contribuição artística nesse sentido é catalisadora do processo”, destaca Luciana Ribeiro, sintetizando um pensamento generalizado, o de que ações transformadoras devem ser aceleradas, com a urgência que a destruição socioambiental em curso no contexto do Antropoceno exige, e com um papel central para as diferentes linguagens artísticas.

Agência Social de Notícias Notícias

Agência Social de Notícias Notícias